N°6 : le manuscrit dit des « Clémentines », lumière et ténèbres du Moyen Age

Le document que nous vous proposons de découvrir est l'un des plus anciens conservé dans le fonds patrimonial de la Médiathèque de Vienne. Il est lié à l'histoire de Vienne et à une période sombre de l'histoire de l'occident médiéval. En tant qu'objet, il constitue un trésor pour la connaissance du livre et des pratiques de l'écrit au Moyen Age. Enfin, il contient un ex-libris qui donne une information capitale sur son origine.

Il s'agit d'un manuscrit du 14e siècle qui pourrait dater des années 1317-1320. Ce document est présent dans les collections de la Médiathèque depuis le 19e siècle (il figure dans le catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Vienne en 1893), il est plus connu sous le nom de "manuscrit des Clémentines".

Nature et contexte historique

De quoi s'agit-il et pourquoi ce nom de "Clémentines" ?

Ce document est un recueil de droit canonique, c'est-à -dire un livre de droit touchant à l'organisation de l'Eglise, qu'il s'agisse du clergé régulier (les ordres religieux) ou du clergé séculier (religieux vivant parmi les laïcs tels les prêtres, évêques, etc.).

Le texte évoque plusieurs décisions prises lors des conciles (assemblées réunissant les évêques), notamment celui de 1311-1312, présidé par le pape Clément V.

Le livre contient les décisions du Pape Clément, d'où le nom de "Clémentines".

Le concile de 1311-1312 est directement relié à l'histoire locale puisqu'il a eu lieu à Vienne. Il a marqué les mémoires : c'est à son issue que fut décidée la supression de l'ordre des Templiers. Le roi de France Philippe le Bel (1268-1314) avait fait pression sur le pape Clément V (1264-1314) pour statuer sur l'Ordre des Templiers dont des membres, après aveux sous la torture, avaient été condamnés pour des motifs graves comme le reniement du Christ ou l'idolâtrie.

Les historiens savent aujourd'hui que Philippe le Bel redoutait les Templiers à cause de leur puissance économique et militaire, et sa manoeuvre fut couronnée de succès puisque l'ordre fut aboli (mais non condamné).

Le concile de Vienne a donc une importance capitale dans l'histoire de l'occident médiéval. On comprend alors pourquoi ce document a été acquis par la bibliothèque.

L'objet sous toutes ses coutures

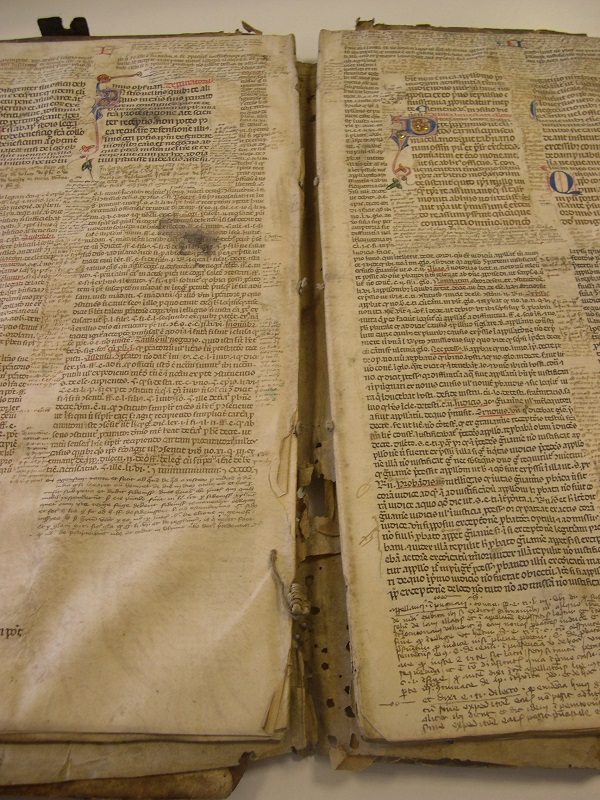

L'objet est fait de peau, de bois et de fer.

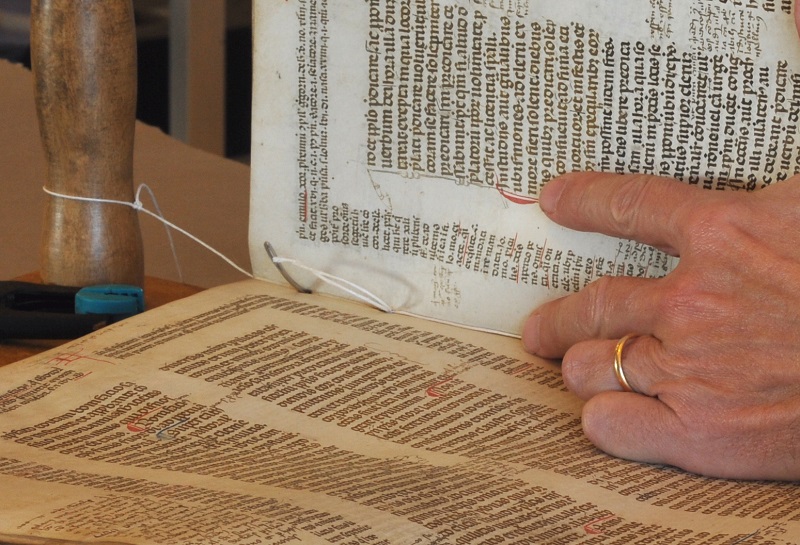

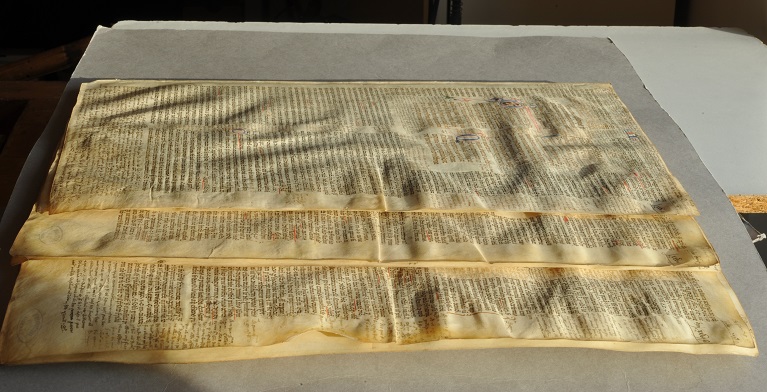

Nous le connaissons sous toutes ses coutures grâce à une restauration effectuée à la demande de la Médiathèque par le CICL (Centre Interrégional de Conservation du Livre) d'Arles en 2011.

La reliure des Clémentines est constituée d'une peau d'agneau mégissée (peau tannée afin d'obtenir un cuir souple) fixée sur ais de bois, c'est à dire sur planchettes : ce type de reliure (les livres d'aujourd'hui ont des couvertures en carton ou en papier épais) est caractéristique de l'époque médiévale.

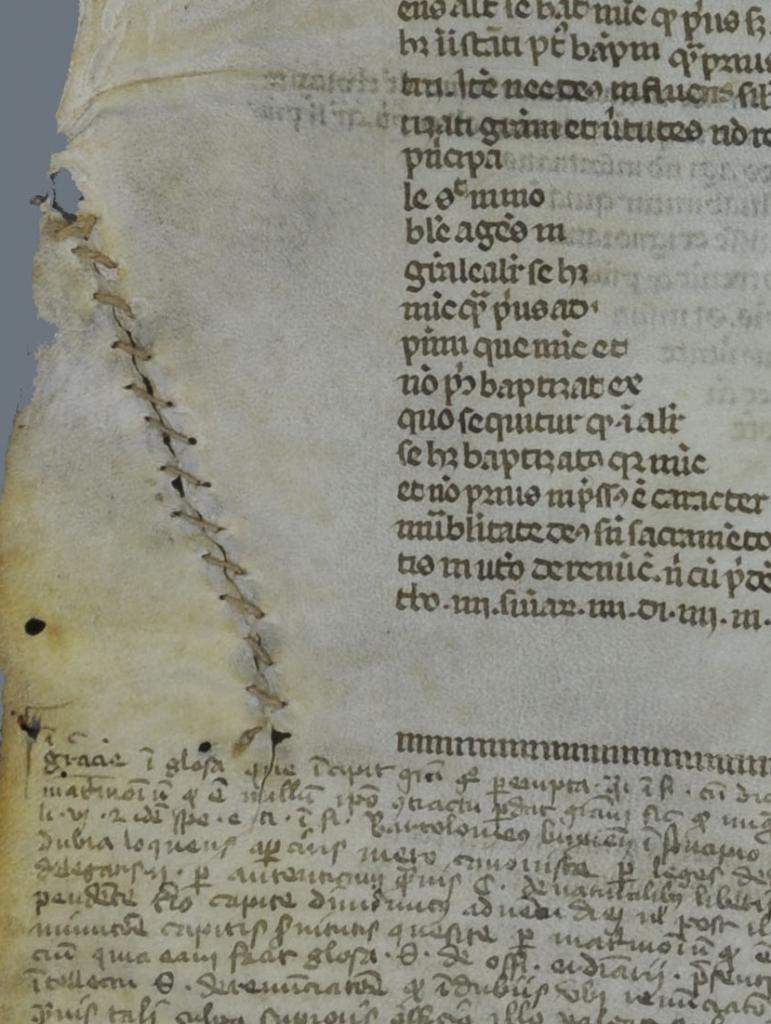

Le texte est écrit à la main sur du parchemin (peau d'un animal) à l'encre métallo-gallique (à base de tanins végétaux et de sulfates ferreux). Les cahiers de parchemins sont cousus entre eux et fixés à la reliure par le même procédé.

La reliure, à l'extérieur, contient des éléments métalliques. Des clous appelés "cabochons" ont été fixés sur le dos et sur les plats : il ne s'agit pas d'éléments décoratifs mais de protections. Ils étaient disposés pour protéger la couvrure en cuir des frottements sur les pupitres ou les tables. Ces éléments ont disparu progressivement à la fin du 15e siècle quand les livres ont été stockés debout plutôt qu'à plat.

D'autres éléments (restes de bandes de cuir, plaques de métal) conservés sur la reliure nous indiquent que cet exemplaire possédait un système de fermoir. Ce dispositif permettait de protéger le texte des dégradations provenant de l'extérieur, notamment des rats ou des insectes bibliophages.

La restauration réalisée dans les ateliers du CICL visait à permettre à nouveau la consultation du manuscrit sans l'endommager. Sa reliure était en effet tellement dégradée que le premier objectif des restaurateurs a été de la renforcer (les ais de bois étaient fendus, et la couvrure en agneau présentait des manques).

D'autre part il a fallu refaire à l'identique la couture des cahiers de parchemin.

Enfin il a été nécessaire de dégondoler les feuilles de parchemin grâce à un procédé d'humidification perfectionné. Le gondolement du parchemin a été la conséquence, au fur et à mesure des siècles, de la variation des taux d'humidité dans les endroits où le document a été conservé. Le parchemin étant une matière hydroscopique (il absorbe et rejette de l'humidité en fonction de ses fluctuations dans l'air ambiant), le gondolement témoigne de diverses conditions de conservation.

L'objectif principal de cette restauration, qui était de permettre à l'objet d'être suffisament solide pour pouvoir être montré ou consulté sans que les interventions de la restauration ne soient trop visibles a été rempli. Le recueil des Clémentines a retrouvé une seconde jeunesse, il est aujourd'hui conservé dans de bonnes conditions au sein de la réserve du fonds patrimonial de la Médiathèque.

Le contenu : structure du texte et sujets évoqués

Les décisions approuvées pendant le concile de Vienne (1311-1312) et rédigées sous l’autorité de Clément V n'ont été promulguées que quelques années après sa mort, en 1317, par son successeur Jean XXII. Le recueil de décrétales qui les rassemble, les Clémentines, contient également d’autres actes publiés avant et après le concile.

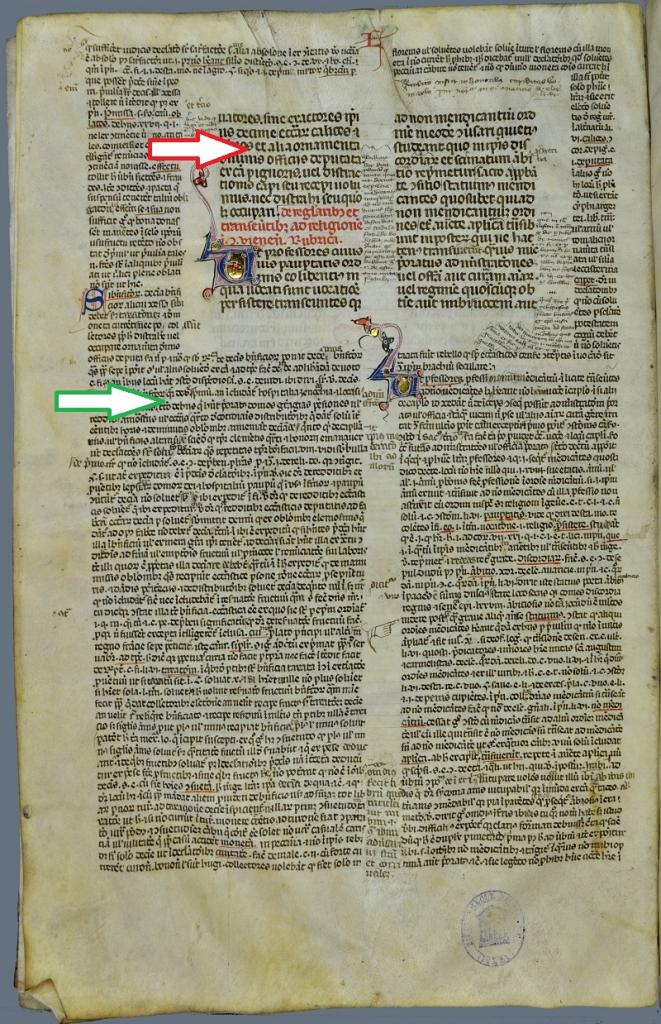

La version des Clémentines conservée à Vienne est commentée par Giovanni d'Andrea (1275-1348), un spécialiste du droit canon (ensemble des lois et des règlements adoptés par les autorités catholiques pour le gouvernement de l'Église et de ses fidèles) très réputé au 14e siècle. Sa glose (commentaires ajoutés dans les marges pour expliquer un texte) a depuis été retenue comme standard pour ce texte.

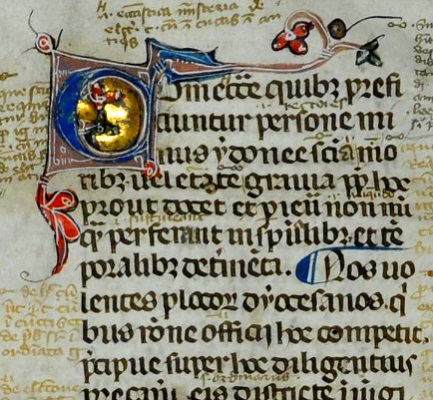

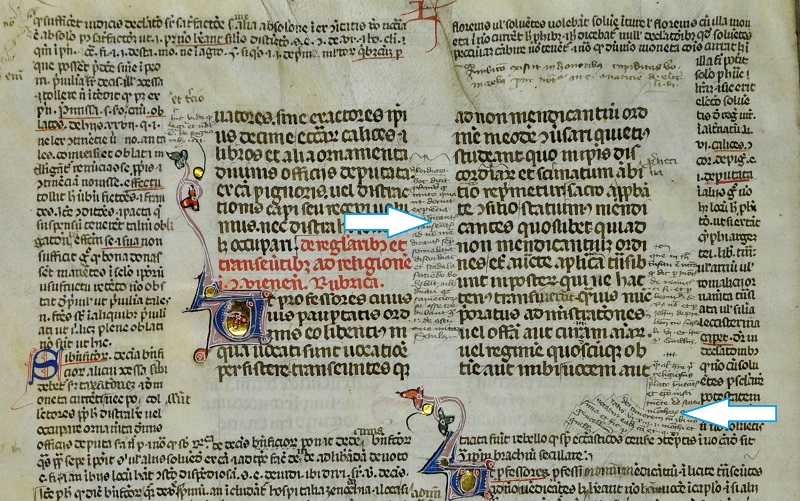

Des commentaires s'ajoutent donc aux décrets des Clémentines, ce qui donne une structure particulière à la composition du texte : le décret officiel figure en partie centrale, toujours sur deux colonnes, alors que la glose de Giovanni d'Andrea l'entoure. L'image ci-dessous représente le folio 38 des Clémentines, la flèche rouge désigne le texte officiel, la verte, la glose.

Outre ces deux niveaux de textes, un troisième s'ajoute dans l'exemplaire viennois : il s'agit d'autres notes et commentaires, qui ne font pas partie du texte officiel. Ces notes marginales sont d'une main inconnue, mais elles poursuivent le même but : aider à la compréhension du texte. Sur ce détail du même folio 38, elles sont désignées par les flèches bleues.

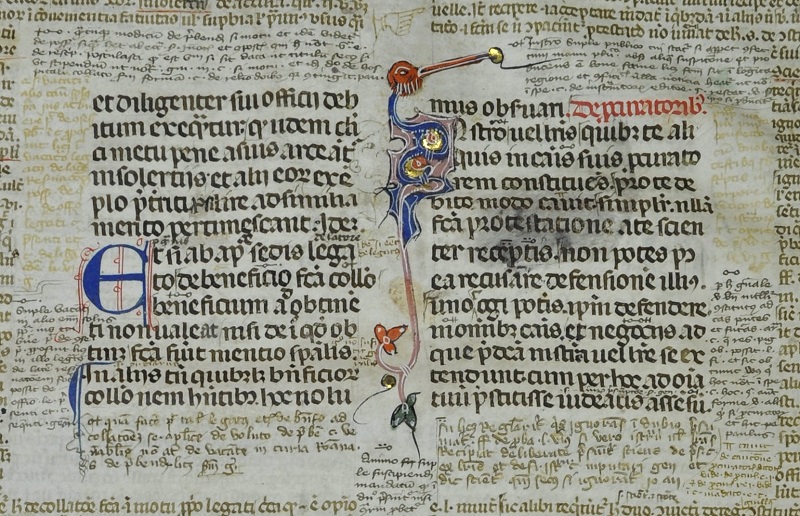

En dehors de la mise en page, plusieurs dispositifs balisent le texte et accompagnent le lecteur. Si la ponctuation est absente, des moyens permettent au copiste d'indiquer au lecteur les articulations du propos et les passages importants.

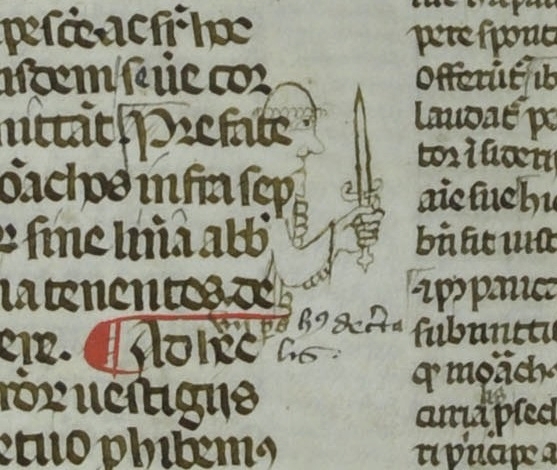

Le recours à l'encre rouge indique des titres de parties, ou des débuts de chapitres. Les majuscules enluminées attirent l'attention sur un passage important. En fonction du type de document, elles peuvent être richement décorées. Les motifs qui apparaissent çà et là pour les décors des majuscules sont du registre végétal, animal, et humain. Beaucoup d'entre eux ont une signification, d'autres sont décoratifs.

Enfin certains motifs en marge des textes ajoutés par d'autres mains que celle du copiste sont clairement des caricatures. La plupart d'entre elles représentent des moines, on peut supposer que les notes marginales qui s'intercalent entre la glose et le texte officiel sont de la main de religieux. La datation de la calligraphie et l'ex-libris qui se trouve dans le document semblent confirmer cette hypothèse.

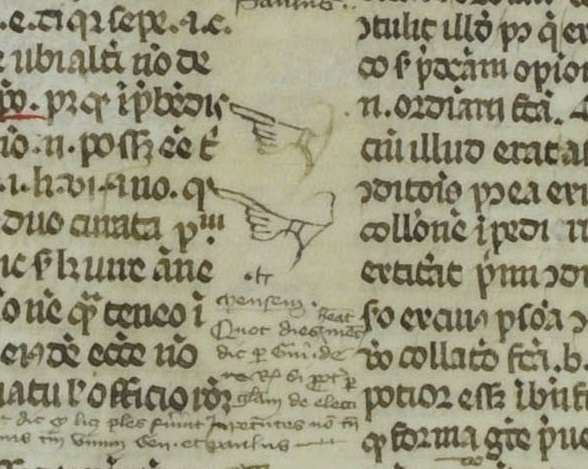

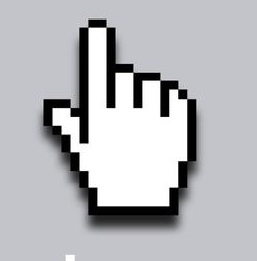

Une main à l'index pointé a été en plusieurs endroits dessinée par des anonymes pour guider la lecture.

Il s'agit d'une manicule, symbole que l'on retrouve fréquemment dans les manuscrits médiévaux. Il a été utilisé par la suite en typographie et a suivi les évolutions des nouvelles technologies sous une forme que nous connaissons tous, un pointeur de souris indiquant la présence d'un lien hypertexte.

Les sujets traités dans le texte des Clémentines concernent majoritairement la réforme de l'Eglise.

Un décret évoque le développement de l'enseignement des langues orientales (syriaque, hébreux, arabe) dans les universités dans un but d'évangélisation.

D'autres montrent une volonté de renforcer les sanctions prononcées par l'Eglise et réorganise l'Inquisition (tribunal destiné à lutter contre l'hérésie).

Enfin, des chapitres concernent la vie et la discipline des ordres religieux, le clergé est invité à observer des règles de décence et de bonne tenue.

Un ex-libris qui permet de remonter aux origines

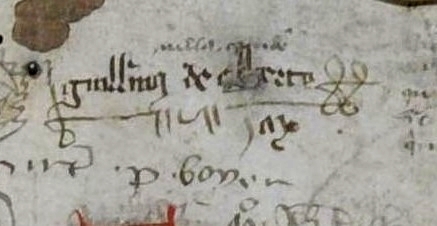

Le recueil des Clémentines possède la particularité de contenir un ex-libris qui donne une information capitale sur son origine. Dans le cas de ce type de manuscrit, cela demeure extrêmement rare.

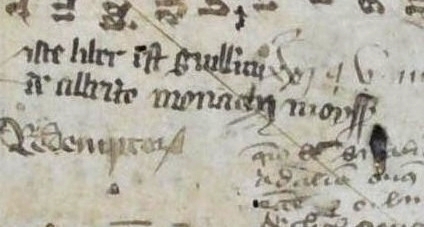

La dernière page des Clémentines était à l'origine vierge, elle constituait la traditionnelle page blanche indiquant la fin du livre. Celle-ci a été par la suite couverte de diverses mentions manuscrites. Leur étude en détail a révélé un élément surprenant, un ex-libris plusieurs fois répété et rédigé sous des formes variées Le nom est celui de Guillaume de Albert, moine de l'abbaye de Moissac (Tarn-et-Garonne).

La tournure d'une phrase en latin laisse penser qu'il sagit du moine responsable de la copie de ce recueil. La traduction en français donne la formule suivante : "ce livre est celui de Guillaume de Albert, moine de Moyssac".

L'origine du manuscrit a été confirmée par un spécialiste de l'histoire de l'abbaye de Moissac, M. Régis Delahaye qui a retrouvé sa trace dans les archives.

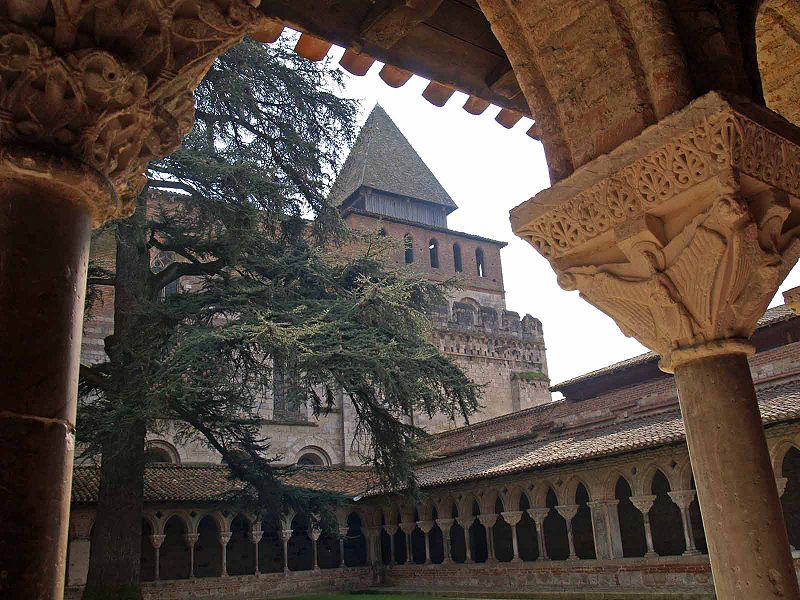

L'exemplaire conservé à Vienne a fait, pendant plusieurs siècles, partie des collections de l'abbaye. Il a été entreposé avec d'autres documents dans une pièce destinée à conserver les archives, le chartrier. Cette pièce ainsi qu'une partie de l'abbaye peuvent être visitées de nos jours.

Cloître et clocher de l'abbaye Saint-Pierre de Moissac

Chartrier de l'abbaye de Moissac

En 1678, le manuscrit fit partie des documents prélevés par Colbert pour sa collection personnelle, il quitta donc Moissac à cette période. Par la suite, nous perdons sa trace. Il est mentionné dans le catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Vienne en 1893, mais sa date d'entrée demeure pour l'instant inconnue.

Les raisons de la présence d'un recueil de décrétales du Pape dans cette abbaye sont doubles. Premièrement, en un temps où l'imprimerie n'existait pas encore, les abbayes étaient des centres de reproduction de documents.

De plus, il était utile pour l'abbaye de Moissac de conserver ce recueil de droit canonique pour observer les règles promulguées par le Pape. Si les recommandations qu'il contient (règles de vie des ordres religieux) ont été pendant un temps contractuelles, le document est par la suite resté dans les archives comme objet d'étude du droit de l'église. Des réparations dans le document (consolidation du parchemin par couture) et les notes anonymes complémentaires témoignent d'une utilisation sur une longue période.