N°7 : « Elegiae de peste... », quand la peste sévissait en Dauphiné au 16e siècle

Le fils évite le père, la jeune épouse son mari...

Ici cesse totalement la sainte loi de l'amitié.

(extrait de "Elegiae de peste...", 1541)

Ce livre, imprimé au 16e siècle à Vienne, traite de la peste et des moyens de s'en préserver. Le texte a été rédigé en latin sous une forme poétique par un auteur régional. Il a fait l'objet d'une publication (traduction intégrale et étude) par Pierre Domeyne, un érudit viennois. Il contient un ex-libris qui a été récemment identifié.

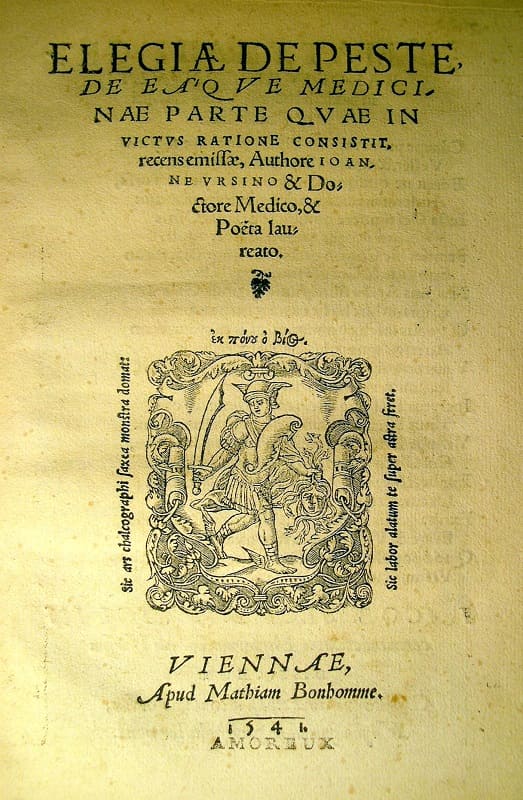

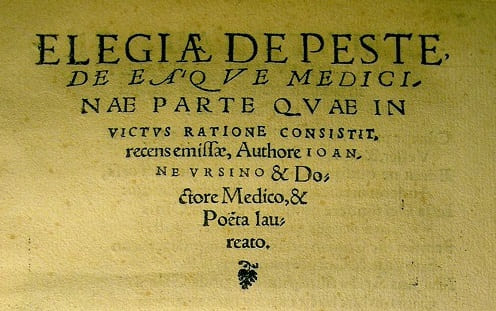

Le début du titre est : "Elegiae de peste, de eaque medicinae parte, quae in victus ratione consistit", c'est-à-dire "Elégies sur la peste et sur la partie de la médecine consacrée au mode de vie...".

Cette édition viennoise est peu courante. Elle n'apparaît que très rarement dans les catalogues des bibliothèques françaises.

L'interrogation du catalogue collectif de France, le CCFR, qui recense 30 millions de documents conservés dans les bibliothèques publiques et universitaires françaises ne donne que 7 résultats en dehors de Vienne : 6 exemplaires sont conservés à Paris dans trois bibliothèques différentes, 1 exemplaire se trouve à Marseille.

Description de l'exemplaire

L'exemplaire de Vienne est unique de par son ex-libris qui sera évoqué dans la deuxième partie de cette rubrique.

Il a été acquis en 1993 lors d'une vente aux enchères. L'achat a été financé en partie grâce au concours de la région Rhône-Alpes, par l'intermédiaire du F.R.A.B. (Fonds Régional d'Acquisitions pour les Bibliothèques). Cette acquisition a été motivée par le fait qu'il s'agit d'une impression viennoise, à une époque, le 16e siècle, où assez peu d'ouvrages ont été localement imprimés.

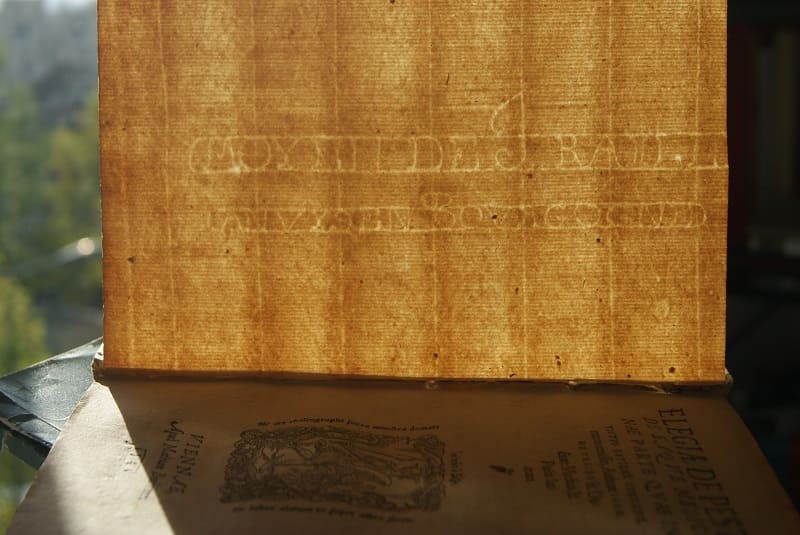

Vu de l'extérieur l'objet ne présente pas d'attraits particuliers. Il s'agit d'un format in-quarto (terme de bibliophilie qui désigne des ouvrages mesurant entre 25 et 30 cm de hauteur) de 59 pages recto-verso. Le papier marbré assez récent qui recouvre le livre ne constitue pas la reliure d'origine. Seule une étiquette de cuir collée sur le dos pour indiquer le titre de l'ouvrage semble provenir de la reliure de départ.

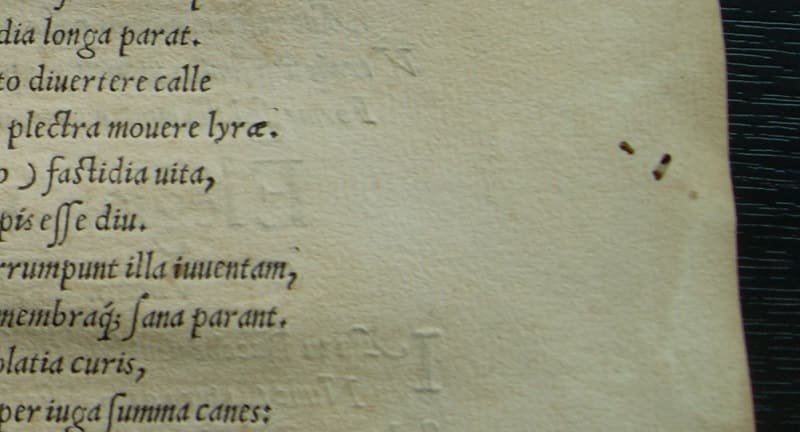

A l'intérieur, le livre est dans un bon état de conservation. Le papier a gardé sa fraîcheur. En l'inspectant à la lumière naturelle, on remarque sur quelques pages la présence d'un filigrane (dessin qui apparaît sur certains papiers quand on les regarde par transparence ). Celui-ci nous renseigne sur l'origine du papier : il a été fabriqué dans un moulin de Bourgogne dont le nom n'a été pour l'instant pas encore identifié.

Des galeries creusées par des vers dans le papier, et quelques traces d'humidité renseignent sur les conditions de conservation. Elles n'ont pas toujours été optimales lors des différents siècles, mais le livre a néanmoins bien résisté à l'usure du temps.

Afin d'en savoir un peu plus sur cet ouvrage hors du commun, regardons de près sa page de titre qui est, en quelque sorte, sa fiche d'identité. Elle donne des indications à la fois sur le contenu, sur l'auteur et sur l'imprimeur.

Pour ce qui est du titre, celui-ci, au complet, dit quelques mots sur l'auteur :

Voici sa traduction intégrale : "Elégies sur la peste et sur la partie de la médecine consacrée au mode de vie, récemment publiées par leur auteur, Jean Ursin, docteur en médecine et poète couronné".

Mais qui est ce Jean Ursin qui a publié son livre à Vienne ?

Nous en savons un peu plus sur lui grâce aux recherches menées par le Viennois Pierre Domeyne dans son livre "Elégies sur la peste de Jean Ursin" publié aux Editions 7 (Vienne) en janvier 2017.

Jean Ursin, Johannes Ursinus en latin, était d'origine italienne. On ne connaît ni sa date de naissance, ni celle de son décès. Il est mentionné dans quelques dictionnaires anciens.

Henri Baudrier, un bibliophile qui s'est intéressé aux impressions lyonnaises, évoque trois autres livres écrits par Ursin à la même époque : "Opus de Moribus" ("Sur les moeurs", imprimé à Lyon, 1539), "Prosopopeia animalium" ("Prosopopée des animaux", imprimé à Vienne, 1542), et une compilation de préceptes de Platon, "Disctica Platonis" ("les distiques de Platon", imprimé à Lyon, 1539).

On sait par ailleurs peu de choses sur lui, à part qu'il était établi en Dauphiné, à Tullins, qu'il était connu dans cette province en tant que poète et médecin et qu'il fréquentait le microcosme des médecins et des imprimeurs locaux.

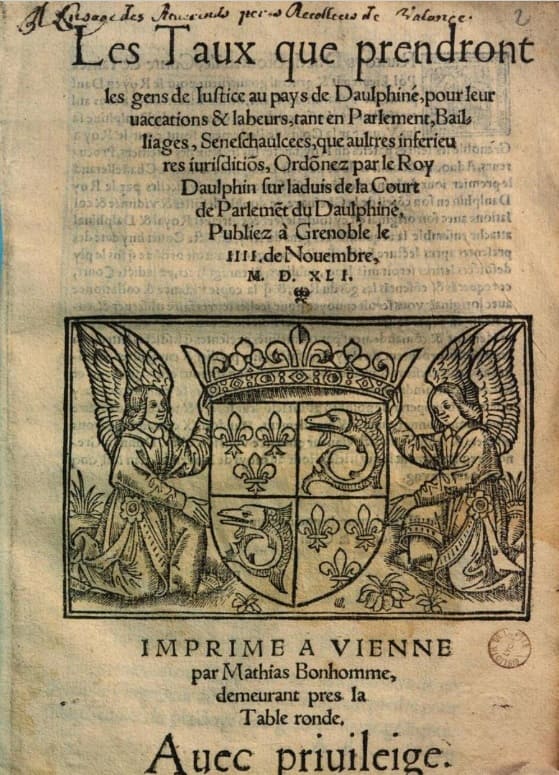

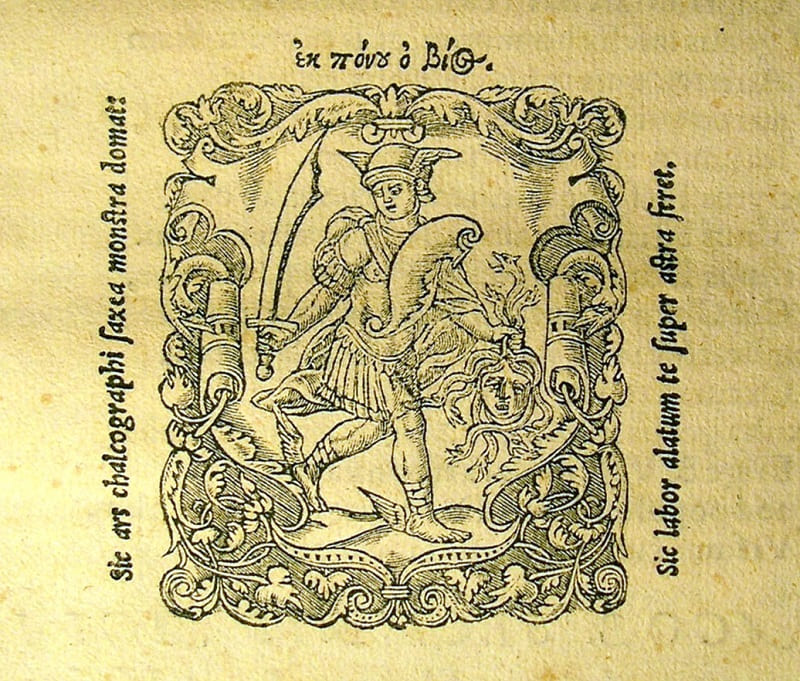

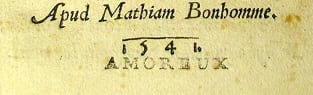

Sous le titre apparaît la belle marque typographique (signe gravé permettant de reconnaître l'imprimeur ou le libraire) de Macé Bonhomme. Cet imprimeur était venu s'installer à Vienne suite au "Grand tric" de Lyon, une révolte des ouvriers typographes lyonnais qui sévit à la fin du mois de février 1539. Il ne resta qu'un an à Vienne, période pendant laquelle il n'imprima apparemment que trois livres, les deux écrits par Ursin ("Elegiae de peste", "Prospopoeia animalium") et un autre daté de décembre 1541, cette fois-ci écrit en français, "Les taux que prendront les gens de justice..." dont la page de titre nous livre l'adresse de son atelier : "près la table ronde" (actuellement, secteur de la rue du même nom).

Exemplaire de la Bibliothèque Municipale de Lyon. Numérisation : Google books.

Sa marque représente une figure de la mythologie grecque, Persée. Le visage rond, tenant dans sa main gauche la tête de Méduse et dans sa main droite un cimeterre (sabre recourbé), il est tourné vers le lecteur.

Trois devises encadrent cette gravure. La première est en grec et signifie : "la vie naît de la peine". La seconde, est en latin : "Sic ars chalcographi saxea monstra domat", qui veut dire "Comme l'art de la gravure dompte les monstres de pierre". Enfin la troisième, en latin également est la suite de la deuxième,"Sic labor alatum te super astra feret'', ce qui traduit en français donne : "de même le travail te porte, ailé, jusqu'aux nues". Cette formule poétique, semble être une allusion au travail de l'imprimeur et à sa finalité : la création du livre.

Pourquoi Macé Bonhomme a-t-il choisi une représentation de Persée pour sa marque d'imprimeur ? Il est difficile de répondre exactement à la question. Cependant, Persée représenté en triomphateur de Méduse est souvent considéré comme un symbole de la victoire sur les forces obscures ou sur la peur. Faut-il voir dans le choix de Macé Bonhomme une allégorie du triomphe de son art (l'imprimerie) sur les ténèbres de l'ignorance ?

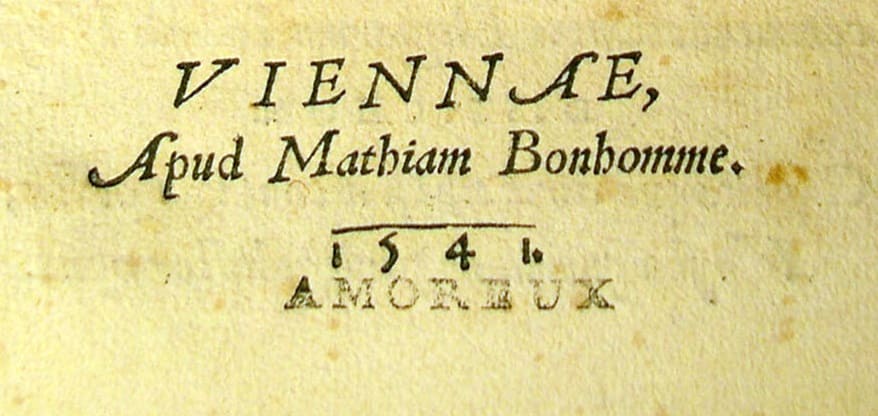

Pour finir avec cette page de titre, les dernières indications portent sur l'imprimeur, Macé Bonhomme qui se faisait aussi appeler Mathias Bonhomme ("Mathiam" est la déclinaison latine de "Mathias"), sur le lieu d'impression, Vienne, et sur l'année de réalisation, 1541. Un ex-libris imprimé apparaît sous la date, il n'est pas contemporain du livre.

Découvrez la suite de cette rubrique la semaine prochaine. Seront évoqués : le contexte historique de l'ouvrage, son contenu et ce que nous apprend son ex-libris.

Contexte historique et genre littéraire

Quand Jean Ursin publia son ouvrage en 1541, la peste noire, celle qui fit disparaître la moitié de la population européenne au Moyen-Age, était présente épisodiquement dans la région de Vienne et de Lyon. Si plusieurs crises non épidémiques avaient sévi localement depuis le début du 16e siècle, la peste n'était plus aussi virulente que lors des temps médiévaux.

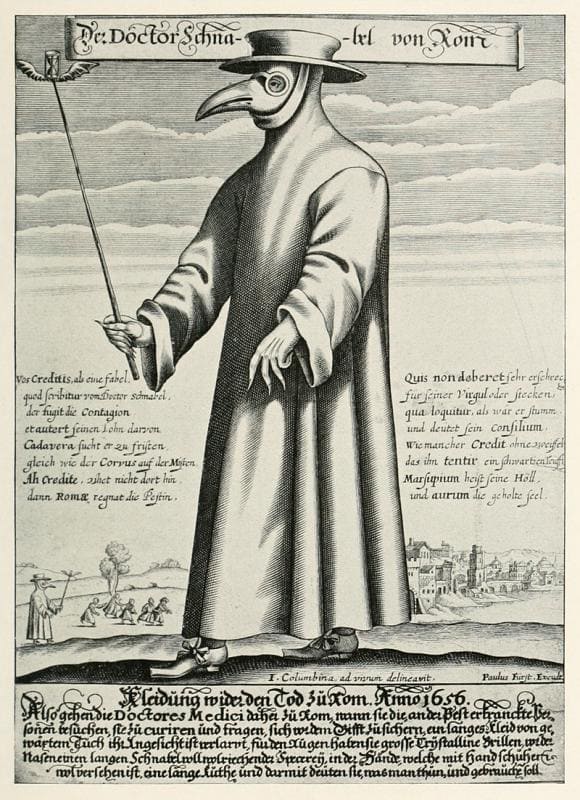

Un médecin de la peste lors d'une épidémie à Rome, au 17e siècle.

Cette menace néanmoins latente (elle éclatera de nouveau en 1544, tuant 60000 personnes à Lyon) inspira à Jean Ursin l'idée d'écrire un ouvrage sous une forme littéraire inhabituelle pour traiter un tel sujet, l'élégie.

A part une oeuvre poétique du médecin et philosophe italien Girolamo Fracastoro (1478-1553) sur la syphilis publiée en 1530, il n'y a pas d'autres équivalents.

Portrait de Girolamo Fracastoro par Titien. Vers 1528, National Gallery, London, online collection.

L'élégie est un genre poétique de la Renaissance. Elle puise ses racines dans l'Antiquité : le terme "Elegiae" désignait un poème composé de distiques, c'est-à-dire de couplets réunissant deux vers. Elle est également l'héritière des complaintes médiévales, chansons formées de couplets et traitant de sujets sombres ou tragiques.

L'élégie revint à la mode dans la première moitié du 16e siècle. En France, si le français est utilisé par les poètes, un courant de poésie néo-latine se développe partout en Europe. Les poètes préfèrent le latin à leurs langues maternelles, tel Joachim du Bellay, cité par Pierre Domeyne dans son ouvrage "Elégies sur la peste de Jean Ursin" : La Muse française est pour moi je l'avoue, ce qu'est l'épouse pour son mari. C'est comme maîtresse que j'entoure de mes soins la Muse latine.

Jean Ursin s'incrit dans ce courant : ses élégies sont écrites dans un latin de la Renaissance qui diffère du latin classique, elles en sont d'autant plus difficiles à traduire. Grâce au travail de traduction de Pierre Domeyne, secondé par Monique Zannettacci et Brigitte Cauvin, le texte nous est enfin accessible. A son époque, dans un Royaume de France où l'on publiait de plus en plus en français, ce texte n'était pas tous publics, ne s'adressant qu'aux érudits. Le texte de Jean Ursin s'adresse d'autant plus à un lectorat restreint qu'il est chargé de références à l'antiquité et à une multitude d'auteurs d'autres époques.

Ce passage qui débute l'ouvrage et qui rappelle les écrits de Lucrèce et de Virgile, poètes du 1er siècle avant Jésus-Christ, en est l'illustration:

Je t'en prie, Phébus, toi le véritable auteur de ce poème,

toi seul est digne de guider le plectre sur ma lyre au son assourdi.

Je me prépare à t'affronter, mais, si tu armes ton arc, c'est toi qui décideras

de la guerre comme de la paix.

Dis-nous donc les causes. Dis-nous quels astres agitent le ciel et les terres

pour nous accabler ainsi d'une peste si cruelle.

Ici, Phébus est l'épithète d'Apollon, dieu des arts, dont la poésie.

Composition du texte et sujets traités

Le texte de Jean Ursin est composé de dix-sept élégies.

En guise de préface, l'ouvrage débute par une louange de l'auteur écrite par Matteo Gribaldi, un juriste italien en relation avec les cercles humanistes lyonnais.

Voici quelques extraits qui introduisent l'auteur du livre et son propos :

Voici le célèbre Ursin, venu des rivages d'Hespérie (d'Italie), le seul qui t'apporte une aide immédiate (...) Il explique ici les puissances de la maladie, et ses causes cachées (...) Exulte, genre humain, applaudis, toi qui es parfaitement heureux, et érige tes illustres trophées pour ton cher Ursin.

Cette introduction est suivie d'une épître dédicatoire (une dédicace) de Jean Ursin à Guillaume du Bellay, gouverneur du Piémont et mécène, qui a soutenu son projet d'édition. Dans sa dédicace, Ursin déclare à propos de ses élégies :

(...) il y eut également deux raisons de te les dédier et de te les consacrer : d'abord parce qu'elles se battraient avec les mites et les blattes, si, par tes aides, ta munificence toute césarienne (...) tu ne les avaient pas un jour défendues contre elles.

Les formules employées par Ursin laissent penser que Guillaume du Bellay a également apporté une aide financière dans l'entreprise de publication et ainsi permis au texte de sortir de l'ombre.

Portrait de Guillaume du Bellay, anonyme.

Une autre dédicace se trouve en fin d'ouvrage, elle est destinée à Théodore Mullet, un avocat dauphinois. Elle est particulièrement intéressante dans la mesure où elle révèle la difficulté, pour l'auteur, de publier son oeuvre face aux critiques de ses contemporains :

(...) je vois qu'on ne peut éditer aujourd'hui quoi que ce soit, même orné et poli avec art, si ce n'est sous bonne garde (comme on le dit) : à cause des virulentes railleries des jaloux et de leur insolence effrontée.

La louange de Gribaldi, les soutiens de Guillaume du Bellay et de Théodore Mullet sont complétés en fin d'ouvrage par les recommandations de trois autres personnages, Raymon Aqua (d'Avignon); Pierre de Varennes (qui se dit "serviteur" de l'auteur) et Gabriel Imbert (de Montélimar). Au total ce ne sont pas moins de six appuis qui accompagnent l'entreprise de Jean Ursin, preuve qu'il fallait avoir des relations pour pouvoir publier à cette époque !

Mais revenons au coeur de l'ouvrage, les élégies proprement dites.

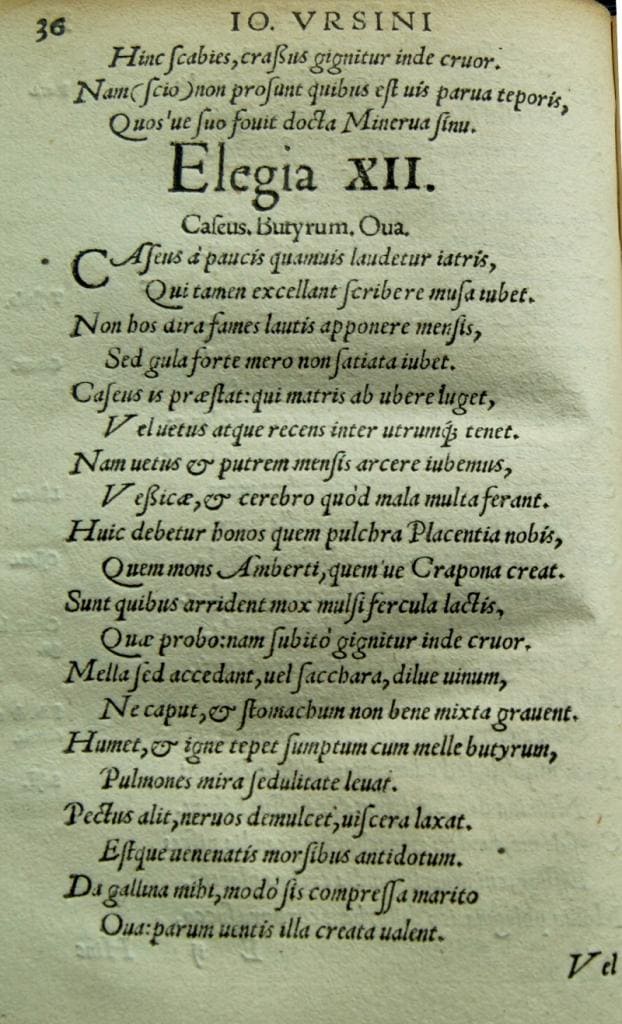

Elles sont au nombre de dix-sept, ce sont autant de chapitres dans l'ouvrage. Il n'y a apparemment pas de logique précise dans l'agencement de ces articulations. Si les trois premières traitent de la peste (manifestations, causes), les quatorze suivantes parlent d'alimentation, l'ouvrage se transforme en traité de diététique pour conserver une bonne santé et en recommandations sur ce que nous appelons maintenant "l'hygiène de vie". Le but que poursuit l'auteur est de donner des conseils sur la santé afin de se préserver du fléau des maladies.

Ainsi les chapitres évoquent-ils successivement les bienfaits ou les désavantages du vin, de l'eau, de la viande, des produits de la chasse, des poissons, des produits laitiers et des oeufs, des produits du potager, des fruits, des aromates...et de l'amour, du sommeil et de l'exercice physique.

Le livre d'Ursin paraît étonnamment moderne, mais il ne l'est pas tant. Ursin est d'abord influencé par les auteurs de l'Antiquité : Pline et son Histoire naturelle, Galien, Dioscoride et Avicenne pour leurs oeuvres médicales. Pour la forme poétique, il puise son inspiration chez les poètes latins Lucrèce, Virgile, Ovide pour ne citer que quelques-uns. En ce sens il s'inscrit pleinement dans le mouvement intité par la Renaissance qui remet au goût du jour les auteurs grecs et romains de la période antique.

L'ouvrage est particulièrement dense, et ses conseils (il s'adresse directement au lecteur) multiples. Voici quelques morceaux choisis.

Concernant l'hygiène de vie, page 15 : Mettez un frein à votre gloutonnerie (...) La sobriété en revanche, nous prépare des joies durables. (...) La même loi commande ensuite d'écarter la colère, mal létal, l'emportement, les disputes, la haine.

Nature morte de Pieter Aertsen (1508-1575), North Carolina Museum.

Concernant les viandes, page 22 : Pourvu qu'il me soit permis de me nourrir volontiers de veau. Le veau surpasse toutes les viandes.(...) A propos du chevreau : Cette viande nourrit bien le corps, elle remplit agréablement les veines de sang, mais elle ne convient pas aux hommes qui travaillent dur, elle est utile aux gens raffinés.

A propos des fromages, page 36 : Sont remarquables le fromage qui coule de la mamelle de la mère et celui qui se situe à mi-chemin entre le fromage frais et le vieux. En effet, nous recommandons d'éloigner des tables les vieux fromages fermentés, car ils causent de nombreux maux à la vessie et au cerveau.

Sur les produits du potager, pages 38 et 39 : Pour vivre les longues années du vieillard de Pylos (référence à Nestor, le plus âgé des héros de la Guerre de Troie), mélange laitues, bettes et épinards à la mauve.(...) Je te conseille d'éviter totalement la roquette aphrodisiaque, car elle atteint le cerveau et provoque de vaines visions.

Sur le sommeil, page 53 : Un sommeil court et un sommeil trop prolongé nuisent pour deux raisons différentes : les séjours prolongés au lit font grossir plus qu'il ne faut (...) et les dommages causés par un sommeil médiocre ne sont pas moindres.

Concernant l'exercice, page 55 : Avant le repas, pour celui qui est souple, il est utile de lutter à la palestre (lieu où l'on pratique diverses activités physiques) ou d'appeler les chiens rapides au son de la trompe d'airain, par les crêtes, ou de rivaliser au javelot, ou de faire tournet avec les mains, dans une longue rotation, des boules plombées sur des sols plats (il s'agit peut être du jeu de boules "à la lyonnaise") (...) Et enfin celui qui souhaite différer le grand âge et ses maladies, qu'il régénère ses membres par un travail assidu ; tu vois comme la rouille corrompt un fer abandonné, aussi l'inaction nourrit le corps d'un sang putride.

Ainsi le livre de Jean Ursin est tour à tour un ouvage sur la peste et sur les moyens de s'en préserver, un traité de diététique et d'hygiène de vie, une oeuvre littéraire, poétique, chargée de références mythologiques et de rappels aux grands auteurs de l'Antiquité, un témoignage historique sur les modes de vie des hommes du 16e siècle.

C'est enfin une réflexion sur la fragilité du genre humain, comme l'illustrent les mots qui clôturent le texte :

La vie de l'homme est une bulle agitée par toutes sortes de dangers ;

demeurent à jamais la vertu et les bonnes actions.

Un ex-libris, deux possesseurs ?

Cet exemplaire rare appartient désormais à la bibliothèque de Vienne depuis la dernière décennie du 20e siècle.

Nous connaissons un, ou deux autres de ses possesseurs. En effet, sur la page de titre a été apposé le nom de "Amoreux".

Le fait qu'il s'agisse d'un ex-libris imprimé ne nous dit pas grand chose sur son époque, puisque cette forme existe depuis le 15e siècle.

Cependant, suite à des recherches, il apparaît que cet ex-libris se retrouve sur des livres de médecine conservés à la Bibliothèque du Carré d'Art de Nîmes.

Deux personnes peuvent être rattachées à cette marque d'appartenance : il pourrait s'agir de Guillaume Amoreux, originaire de Beaucaire, professeur de l'université de Montpellier et médecin ou de son fils, Pierre-Joseph Amoreux (1741-1824) qui fut médecin et naturaliste. On peut également supposer que le livre a appartenu aux deux, et qu'il a été transmis de père en fils, pour une utilisation en rapport avec leurs professions respectives.

Si vous voulez en savoir plus sur les élégies de Jean Ursin, et accéder à la traduction intégrale (avec le texte original en regard) accompagnée de notes abondantes, nous vous rappelons l'existence du livre de Pierre Domeyne : "Elegies sur la peste de Jean Ursin", publié aux Editions 7 (Vienne) en 2017, ouvrage sans lequel il aurait été impossible d'écrire cette rubrique. Vous trouverez à la Médiathèque de Vienne deux exemplaires, un empruntable et un autre consultable sur place conservé dans le fonds patrimonial.