N°3 : Un missel viennois à l’histoire mouvementée

Le plus ancien document conservé dans la collection patrimoniale de la Médiathèque du Trente est un livre de messe du 12e fortement lié à la Ville de Vienne... L’étude de son aspect, de son contenu et de ses ex-libris témoignent de son histoire mouvementée et raconte une partie de son parcours avant qu’il ne parvienne jusqu’à nous.

Un missel d’origine médiévale

L’ouvrage conservé de nos jours dans la collection patrimoniale de la Médiathèque est un manuscrit (un document écrit à la main) d’une exceptionnelle rareté. Il s’agit d’un missel, c’est-à-dire d’un livre liturgique catholique dans lequel on trouve tous les textes nécessaires à la célébration de l’office religieux. Il contient des prières, des chants, des lectures qui permettent aux fidèles de suivre la messe et aux prêtres de la célébrer. C’est ce qui distingue un missel d’un sacramentaire, qui lui ne s’adresse qu’aux célébrants.

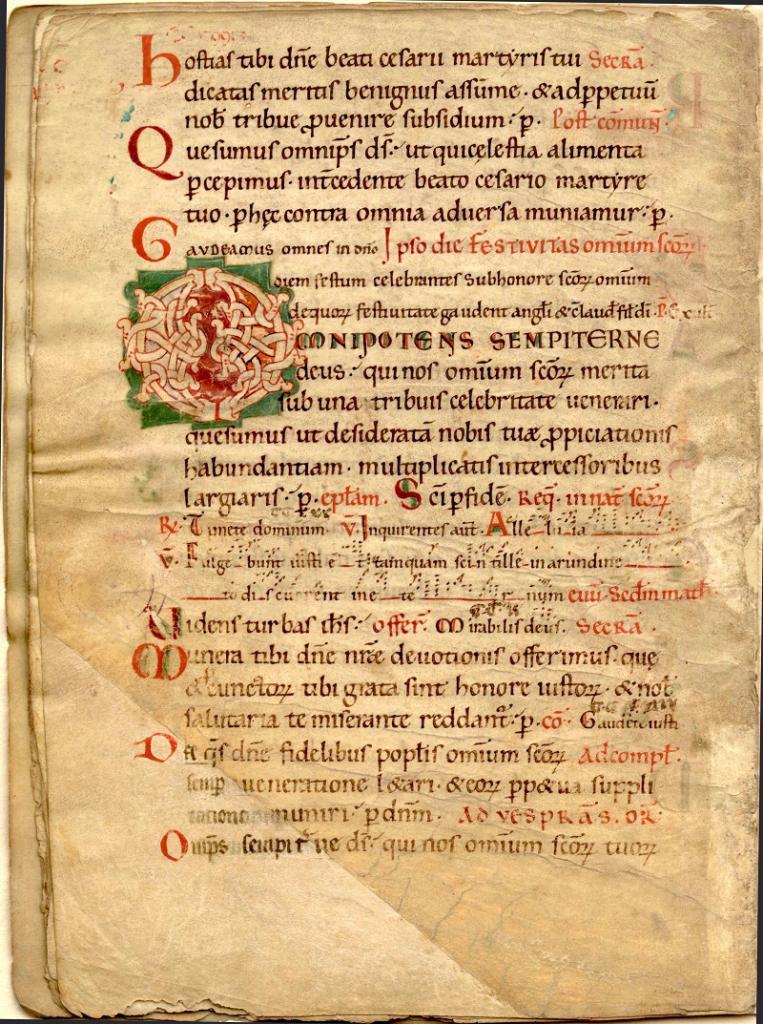

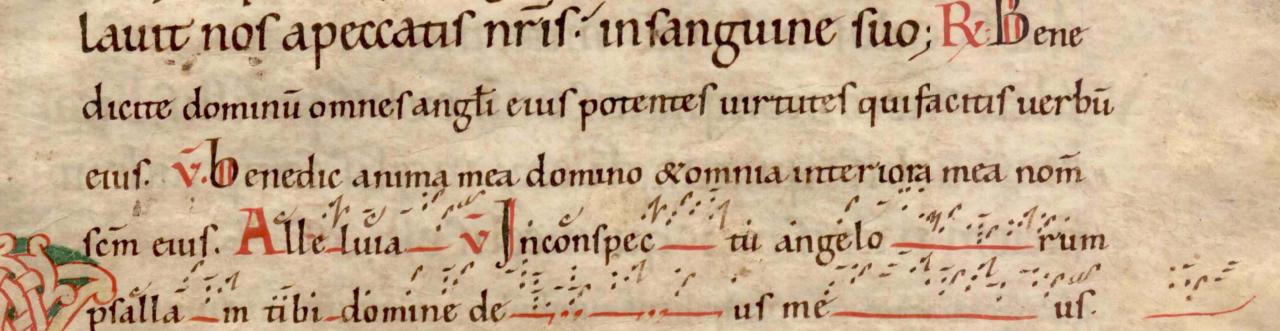

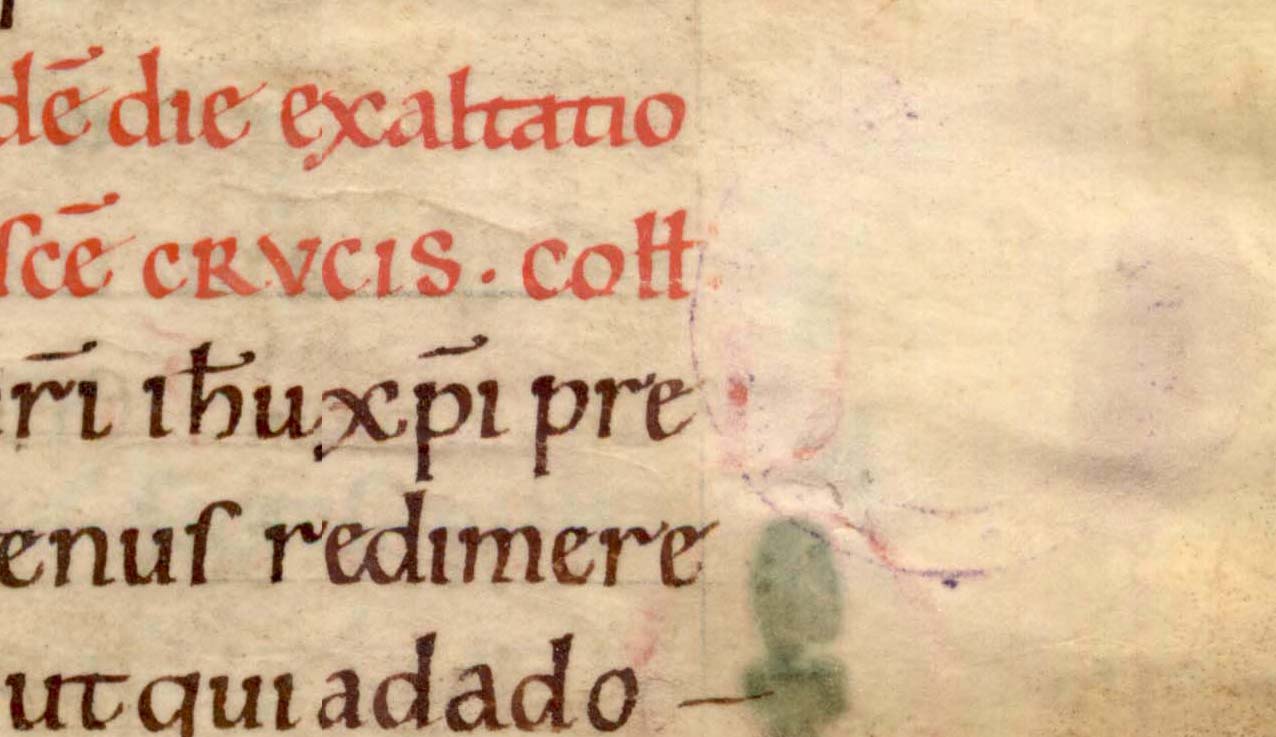

Le document, dans son état actuel, est incomplet : il est constitué de dix folios (un folio comporte un recto et un verso) de parchemin (une peau d’animal). Il est écrit en latin, à l’encre métallo-gallique (fabriquée à base de tanins végétaux et de sulfate ferreux), en noir et en couleur. Les couleurs, comme le rouge, sont utilisées pour attirer l’attention du lecteur sur les passages importants.

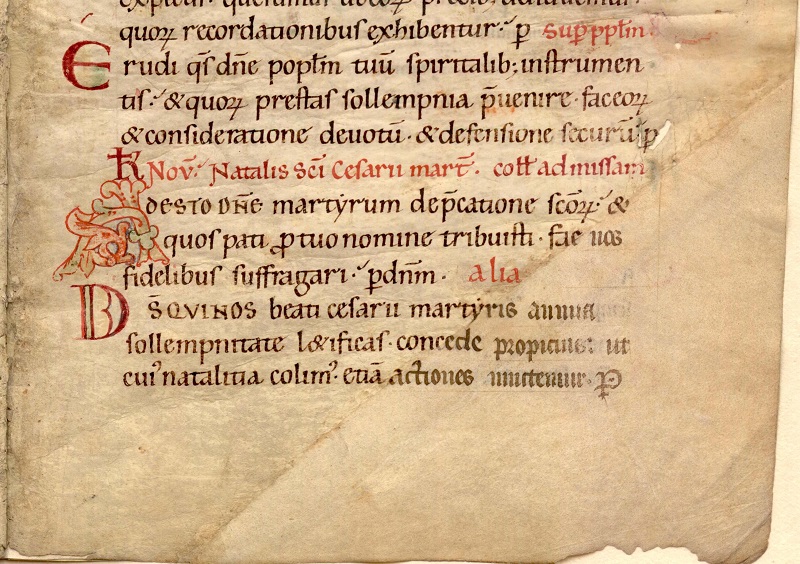

Le décor et le traçage de certaines majuscules remplissent le même rôle. Ce sont d’ailleurs ces éléments décoratifs qui permettent de dater le document : les entrelacs et les motifs de végétaux sont typiques de la première moitié du 12e siècle.

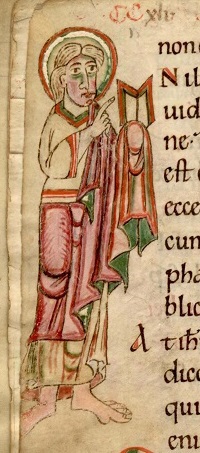

Un autre détail iconographique aide à la datation : la représentation de saint Matthieu. Se tenant debout, et présentant son évangile, il est vêtu d’un manteau dont les plis réguliers évoquent l’art byzantin. Cette manière est caractéristique du 12e siècle.

La calligraphie aide également à situer le manuscrit dans son contexte historique. Cette écriture en minuscule était en usage à l’époque romane (11e-12e siècles) dans un style dérivant de la caroline (écriture carolingienne). Le texte en latin contient de nombreuses abréviations. Contrairement à ce que l’on pense celles-ci ne permettaient pas au copiste de gagner du temps, mais répondait à un soucis d’esthétique : elles rendaient la longueur des lignes plus harmonieuse.

Partout dans le manuscrit se trouvent des indices qui nous racontent son usage.

En premier lieu, des passages ont été modifiés ou corrigés, par exemple pour la célébration des saints, dévotions qui évoluaient selon les époques.

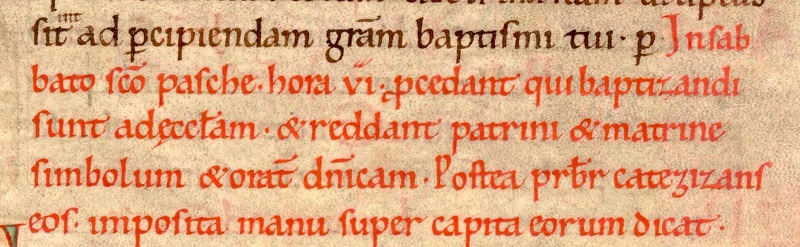

De plus, le parchemin présente des traces d’usure et de consolidation. Sur les parties rénovées (bas de pages), des morceaux de parchemin ont été collés et le texte a été recopié dans des écritures plus tardives : le missel a été utilisé sur plusieurs siècles. On pense qu’il a été en usage jusqu’à la réforme du Concile de Trente (16e siècle) lors duquel les missels sont devenus obsolètes à cause de changements importants dans la dévotion des saints et dans la liturgie. Des déchirures ont été réparées par couture, et l’ensemble du document a été redimensionné (réduction des marges) suite à un changement de reliure.

En ce qui concerne le fond, le texte est sans aucun doute rattaché à un usage local : le copiste, avec un beau décor de majuscule, insiste sur la célébration de saint Maurice, l’un des principaux saint viennois. Ce missel était donc à l’usage de la cathédrale de Vienne, et probablement conservé dans son trésor avec l’ensemble des vêtements et objets nécessaires aux célébrations religieuses.

Les parties du missel qui ont été conservées concernent la liturgie de Pâques (rituel du baptême lors du samedi saint, litanie des saints) et les fêtes de différents saints. L’ensemble du texte a fait l’objet d’une traduction au début des années 2000. Ce manuscrit contient également des notations musicales qui permettaient aux prêtres et aux fidèles de placer leurs voix pour le chant des cantiques. Ces signes de notation musicale sont appelés « neumes ». Ils étaient utilisés à partir du 9e siècle et durant tout le Moyen Age. Ceux du missel viennois ont été étudiés par une musicologue afin de pouvoir restituer approximativement les mélodies.

Un document à l’histoire mouvementée

Le missel a la particularité d’avoir défrayé la chronique il y a une vingtaine d’années. En 2002-2003, l’acquéreur d’un missel médiéval à l'issue d’une vente aux enchères organisée à Londres par la Société Sotheby’s contacta la Ville de Vienne. Ce possesseur s’était penché sur la provenance du document qu’il avait acheté après avoir constaté qu'il contenait des traces de tampon effacées.

Son enquête le mena à découvrir que les « fragments d’un sacramentaire » avaient effectivement fait partie des collections de la bibliothèque municipale de Vienne grâce à la consultation du Catalogue Général des manuscrits des bibliothèques de France (édition de 1893).

La Ville de Vienne en fut aussitôt informée. Suite à une enquête, il s’avéra qu’un manuscrit, relié avec d’autres dans un même recueil, avait effectivement disparu au moins depuis le début des années 1970, un échange de correspondances entre un chercheur et une bibliothécaire de Vienne l’attestant (1973). A l’issue de cette enquête et d’une procédure de récupération, et grâce à la volonté de l’acquéreur de ne pas conserver un manuscrit qui avait été détourné illégalement des collections viennoises, la Ville de Vienne put récupérer, sans aucun coût à la clé, le précieux document. Celui-ci fut réintégré dans le fonds patrimonial de la Médiathèque de Vienne, étudié (datation, transcription et traduction, étude des notations musicales) puis présenté au public lors d’une exposition.

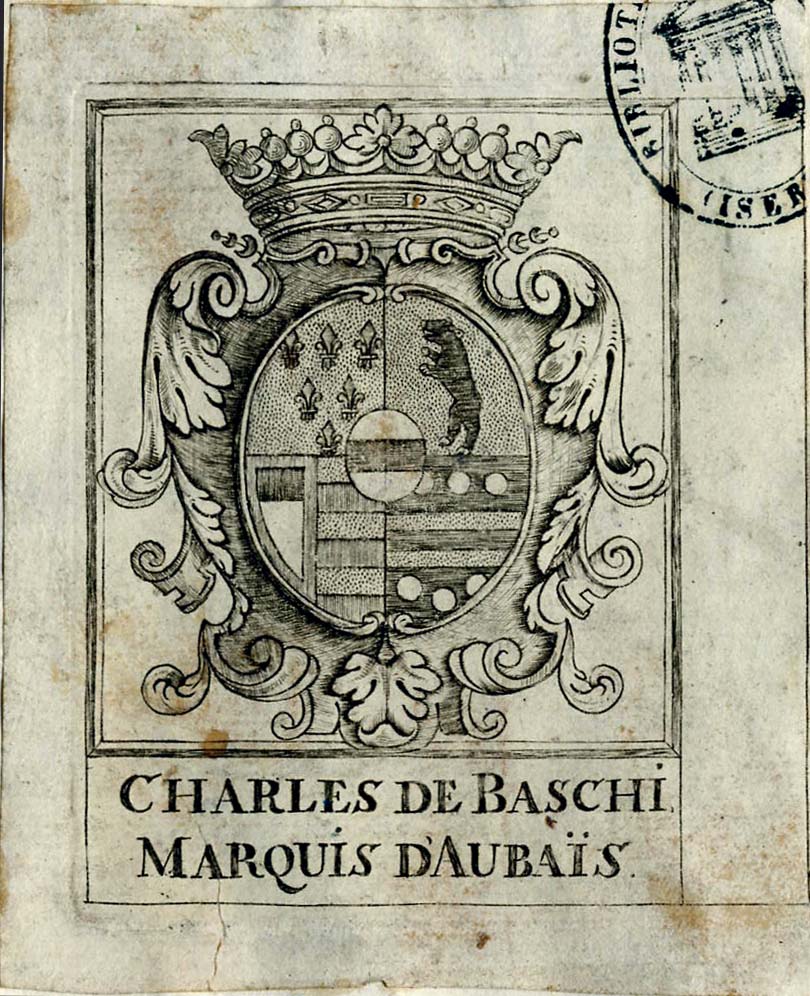

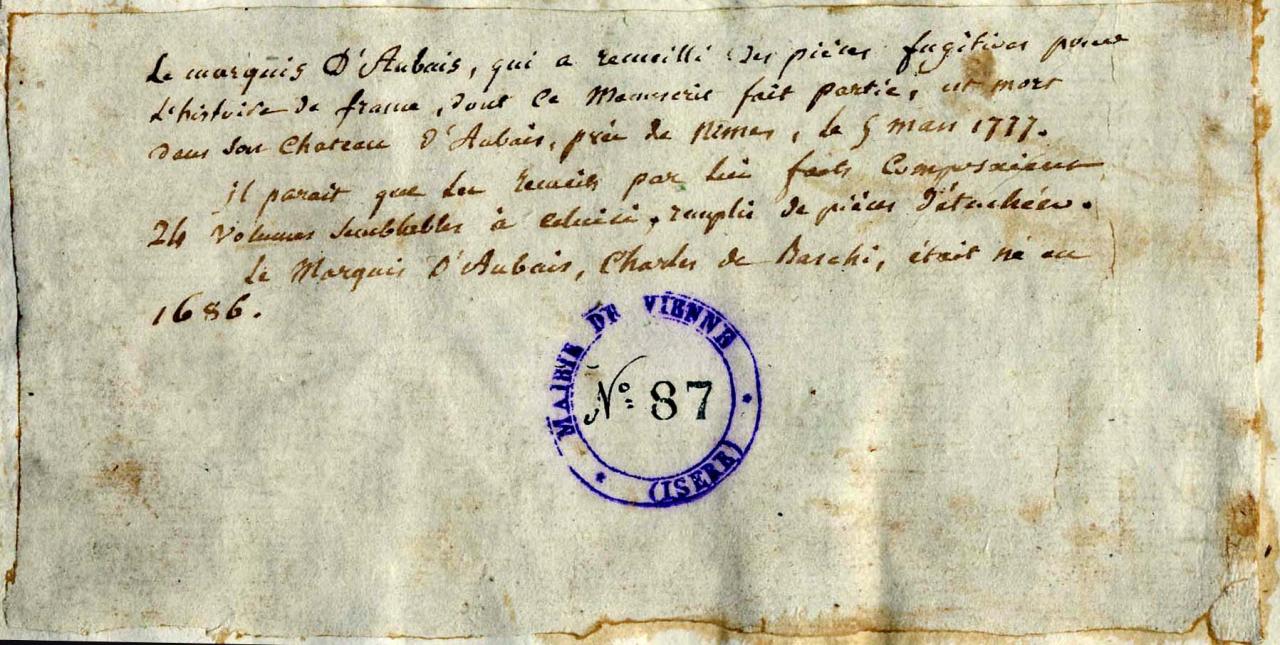

Avant que le missel ne fasse partie des collections de la Ville, probablement à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, nous connaissons l’un de ses possesseurs. Il s’agit de Charles de Baschi, marquis d’Aubais (1686-1777). Il a laissé son ex-libris dans le recueil dans lequel le missel était initialement conservé et que la Médiathèque possède toujours.

Portrait de Charles de Baschi par Jean-Baptiste Perronneau (1746)

En outre, des notes manuscrites, peut-être laissées par le bibliothécaire viennois qui était en charge du fonds lors de l’acquisition du recueil, nous éclairent sur les origines du document. Elles donnent des indications sur la constitution du recueil et rejoignent les éléments étudiés de la vie de Charles de Baschi.

En effet, ce membre de la noblesse de la région de Nîmes était connu pour être un passionné de documents anciens. Il avait rassemblé dans son château d’Aubais une collection estimée à 25000 volumes et avait pour habitude de constituer des recueils factices (pièces manuscrites ou imprimées reliées dans un même volume) de manuscrits rares. Suite à son décès, sa collection fut dispersée par sa fille au moment de la Révolution de 1789.

Grâce à ces éléments, on peut reconstituer l’itinéraire de ce trésor : du 12e siècle à la fin du Moyen Age (voire jusqu’au 16e siècle) il se trouvait à Vienne, au 18e siècle dans le château d’Aubais (Gard), au 19e siècle à Vienne (Bibliothèque Municipale), puis ensuite dans un endroit inconnu jusqu’à sa réapparition en Angleterre lors de sa vente aux enchères par Sotheby’s, et enfin il retourna à la Médiathèque de Vienne dans les premières années du 21e siècle.