N°5 : la révolution Copernic

La Médiathèque de Vienne à la chance de conserver l’un des livres les plus importants de l’histoire des sciences dans sa première édition, un exemplaire rarissime de surcroît.

C'est sans doute l'un des plus prestigieux ouvrages imprimés possédés par la Médiathèque de Vienne.

Il s'agit de l'un des livres les plus importants de l'histoire des sciences, tout simplement. Ce livre a été écrit il y presque 500 ans et sa publication a eu des conséquences importantes sur notre façon de percevoir l'univers. Il s'agit du livre le plus célèbre de Nicolas Copernic, dans sa première édition.

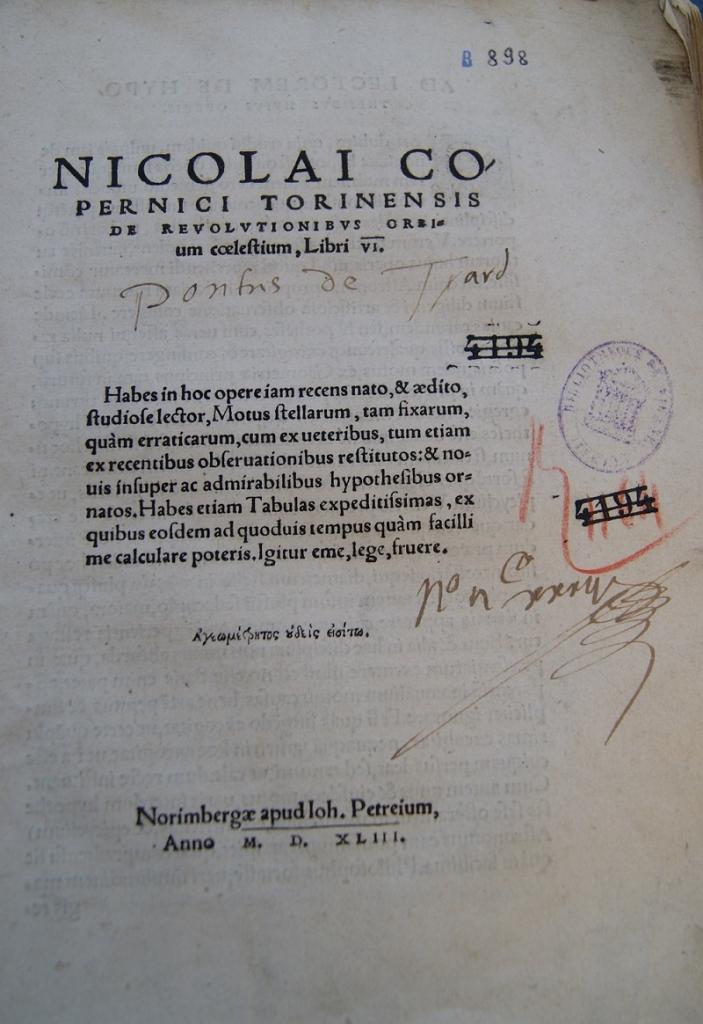

Le « De revolutionibus Orbium Coeslestium », en français, « De la révolution des orbes (sphères) célestes», est un traité d'astronomie écrit par le polonais Nicolas Copernic et publié en 1543.

L'auteur est né à Toruń (Pologne) en 1473. Le Musée de sa ville natale possède son portrait, une huile sur toile réalisée après sa mort (1580). Sa biographie est assez bien connue : il étudie les mathématiques, le droit, la médecine, l'astronomie et la philosophie, d'abord dans son pays natal à Cracovie puis en Italie, à Bologne. C'est là qu'il fait une rencontre décisive : il loge chez l'astronome Domenico Maria Novara qui est l'un des premiers à remettre en cause la conception de l'univers formulée par Ptolémée, le géocentrisme (la terre est au centre de l'univers) qui faisait alors autorité. Il termine ses études à Padoue et Ferrare avant de retourner en Pologne où il a été élu Chanoine (membre du clergé relié à une église ou à une cathédrale).

Si sa première publication est une traduction latine de lettres grecques, il reste absorbé par l'astronomie. Il publie en 1511 un court traité qui expose le système héliocentrique : contrairement à la conception admise de l'univers, qui plaçait la terre au centre de tout (le géocentrisme), il défend la théorie d'une terre appartenant à un système au centre duquel se trouve le soleil.

Il se heurte ainsi à la plupart de ses confrères astronomes. Le « De revolutionibus » qu'il publie en 1543, année de sa mort, enfonce le clou.

Cet ouvrage démontre, par des observations astronomiques, et par des calculs, que les systèmes de représentation de l'univers proposés jusqu'alors ne sont pas satisfaisants et contiennent des contradictions. Le système défendu par Copernic est héliocentrique "(hélios" signifie "soleil" en grec) : la terre n'est pas au centre de l'univers mais elle tourne autour du soleil avec d'autres planètes.

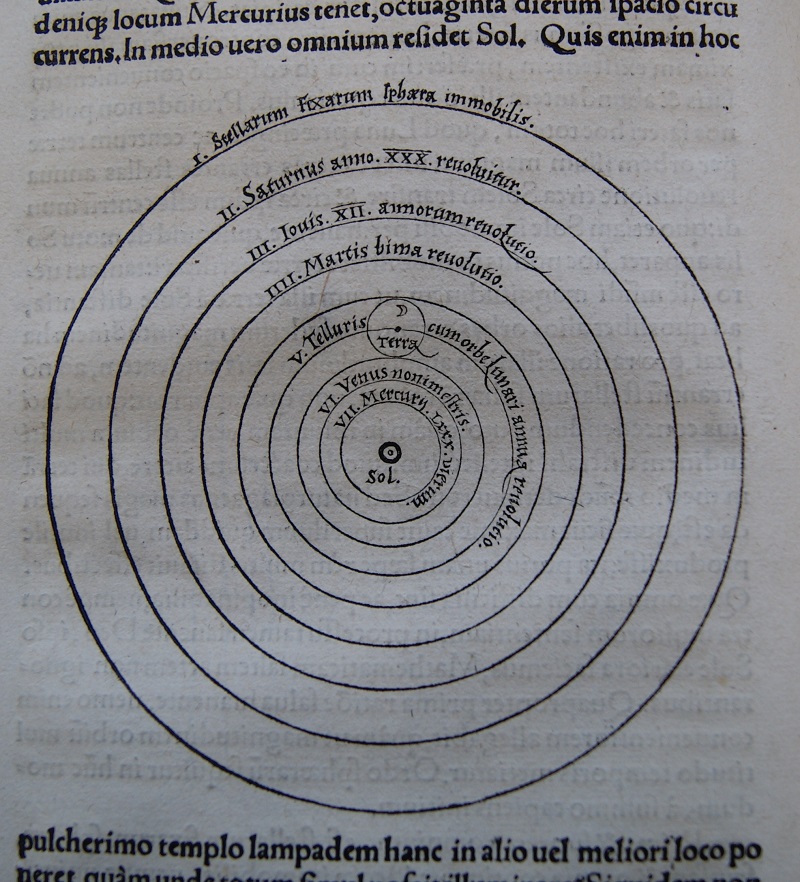

L'ouvrage contient des tableaux de relevés de position des astres, des calculs et une illustration qui permet de résumer sa théorie.

Regardons de plus près cette gravure : elle représente, au centre, le soleil (« sol. »), ensuite Mercure (« Mercury »), Vénus, la Terre avec la Lune (« Terra cum orbe lunari »), Mars (« Martis »), Jovis (« Jupiter ») puis, tout autour, des étoiles immobiles (« stellarum fixarum sphaera immobilis »).

La publication de Copernic créé une onde de choc à laquelle l'auteur n'a pu assister de son vivant puisqu'il est mort l'année de la parution de son livre. Ce bouleversement a mis du temps à s'installer : les conséquences de cette publication, qui remet en question la pensée scientifique, se mesurent sur plusieurs générations.

Si les travaux de Copernic sont discutés, disséqués et controversés en son temps, il faudra plusieurs siècles avant que la théorie de l'héliocentrisme ne soit acceptée. Si la communauté scientifique est tout d'abord réticente, c'est surtout l'Eglise qui est un frein à l'approbation de la théorie copernicienne.

Il y a deux raisons à cela. La première est que, du temps de Copernic, science et religion sont intimement liées et que c'est justement l'Eglise qui, si l'on peut dire, contrôle les pensées.

La deuxième est d'ordre théologique : la représentation héliocentrique entre en contradiction avec les Ecritures Saintes. Elle détrône non seulement l'homme et la terre au centre de toute chose, et, si on lit l'Ancien Testament littéralement, elle ne manque pas de soulever des questions.

Voici l'un des passages que contredit la théorie de Copernic :

Alors Josué parla au Seigneur en ce jour où le Seigneur avait livré les Amorites aux fils d’Israël et dit en présence d’Israël : « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, sur la vallée d’Ayyalôn! »

Et le soleil s’arrêta et la lune s’immobilisa jusqu’à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil s’immobilisa au milieu des cieux et il ne se hâta pas de se coucher pendant près d’un jour entier. Ni avant ni après, il n’y eut de jour comparable à ce jour où le Seigneur obéit à un homme, car le Seigneur combattait pour Israël.

(Josué 10,11-14)

L'héliocentrisme exposé par Copernic pose, par rapport à ce passage, la question suivante : comment Josué peut-il commander au soleil de s'immobiliser alors que c'est la terre qui tourne autour ? Cette position, et d'autres raisons vaudront au « De revolutionibus... » d'être mis à l'index (il a été interdit) par l'Eglise jusqu'au 19e siècle.

Quant aux idées de Copernic, elles ne seront pas admises immédiatement, d'autres la reprendront. De Galilée à Kepler, il faudra des siècles pour qu'elles deviennent le fondement de l'astronomie moderne.

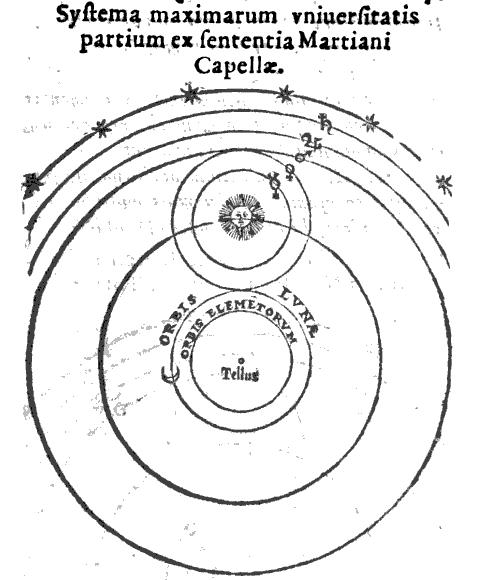

Entretemps des astronomes continueront de défendre le géocentrisme ou des solutions hybrides, comme celle du géo-héliocentrisme du disciple de Platon, Héraclide, reprise en 1573 par l'astronome Valentin Naboth :

L'exemplaire du « De Revolutionibus » est entré dans les collections de la bibliothèque de Vienne à une date inconnue. Les archives révèlent cependant qu'il figure dans un inventaire de la bibliothèque de 1839. Il a donc été acquis dans les premières années de l'existence de la bibliothèque. Il est peut-être issu des confiscations révolutionnaires qui, partout en France, ont permis de constituer des bibliothèques publiques. Cette entrée dans les années 1830 fait de ce livre un rescapé, puisque la bibliothèque alors installée dans l'Hôtel de Ville a presque entièrement brûlé en 1854.

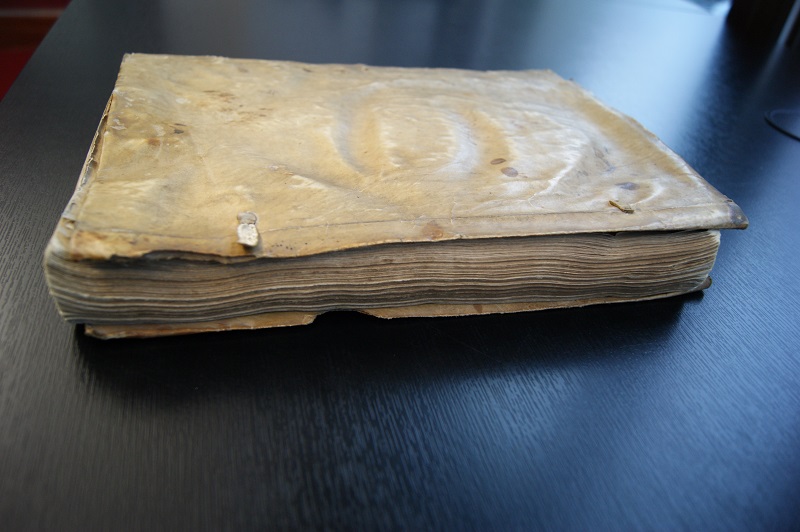

L'oeuvre conservée à Vienne est très rare. Il s'agit de la première édition publiée à Nuremberg chez Johann Petreius, en 1543. C'est un format in-quarto (270X191mm) relié de vélin (peau de veau mort-né). Ce type de reliure relativement simple mais solide était destiné aux exemplaires voués à l'étude.

La reliure a subit le poids des siècles : on remarque des traces de lacets qui servaient à fermer le volume pour éviter sa dégradation. Sur le dos ont été inscrits, à la plume, le titre et l'auteur. Compte tenu de l'état des matériaux, on peut raisonnablement penser que le livre est « dans son jus », c'est à dire qu'il s'agit de la reliure d'origine.

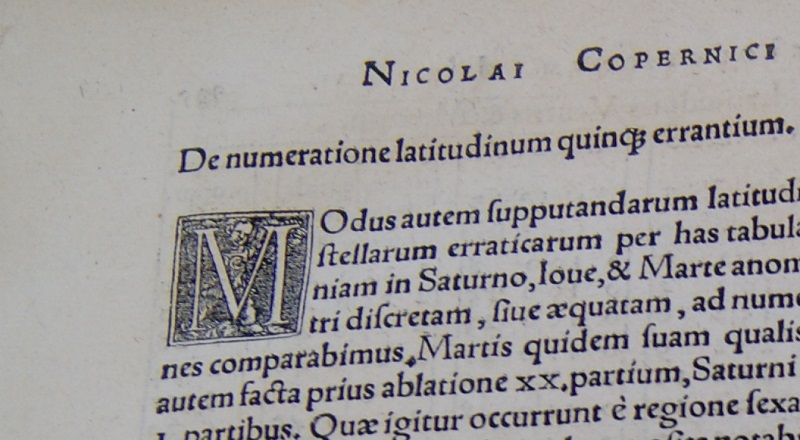

Le vélin qui recouvre le dos est endommagé, mais le papier sur lequel on a imprimé le texte est en très bon état. Le livre n'a pas été massicoté, le texte ayant conservé de larges marges. Celui-ci est parfois enrichi d'initiales gravées sur bois et de diagrammes, il contient la fameuse gravure représentant le système héliocentrique défendu par Copernic qui est le cœur de l'ouvrage.

Plusieurs caractéristiques font de l'exemplaire viennois une rareté.

Premièrement, il est issu de la première édition dont le tirage a été estimé à 500 exemplaires. Le « De Revolutionibus » de Vienne fait partie des 20% qui possédaient un feuillet d'errata : à l'époque de son impression il était déjà relativement rare.

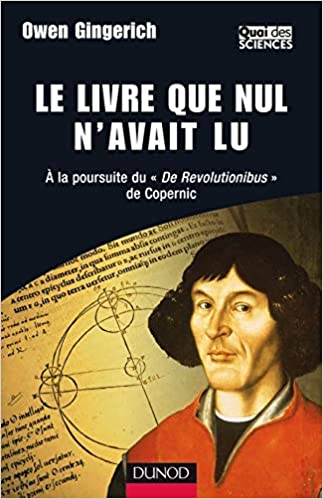

500 ans plus tard, il l'est d'autant plus puisqu'il fait partie des 260 exemplaires connus dans le monde et recensés par le professeur Owen Gingerich, un éminent spécialiste des travaux de Copernic.

Gingerich a vu l'exemplaire de Vienne dans les années 1970. Voici le passage qu'il a consacré à sa visite à Vienne dans son ouvrage « Le livre que nul n'avait lu : à la poursuite du De Revolutionibus de Copernic » :

«...notre destination était la bibliothèque municipale qui se trouva être de la taille d'une boîte d'allumettes (…) Une fois le De Revolutionibus entre les mains dans la bibliothèque, je voulais vraiment photographier la page de titre avec mon Nikon. En l'absence de lumière adéquate, le bibliothécaire m'a suggéré de simplement sortir avec le livre et d'aller dans le square en face de la bibliothèque. J'ai toujours regretté de ne pas avoir demandé à Miriam de prendre un instantané de Jerzy et moi en train d'examiner le livre sur les marches de l'entrée de la bibliothèque municipale de Vienne... »

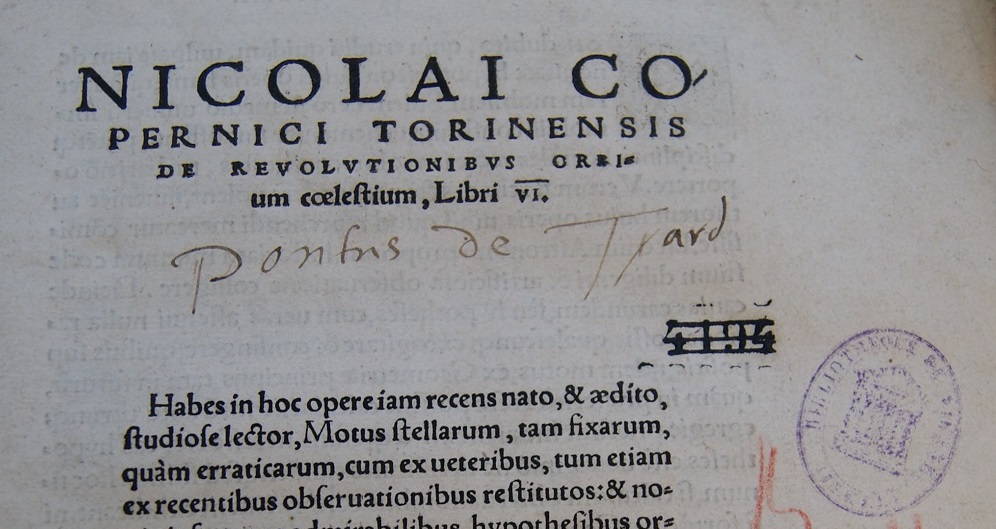

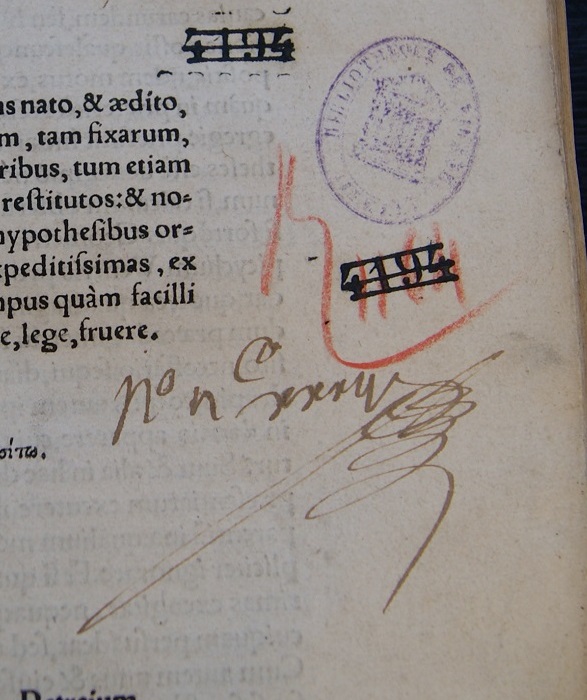

Si Owen Gingerich, dans sa tournée de recensement des exemplaires du De Revolutionibus conservés en Europe, se déplace jusqu'à Vienne et veut absolument photographier l'exemplaire de la bibliothèque municipale, c'est parce que le livre contient un détail qui le rend unique au monde. Le Professeur Gingerich sait qu'il possède un ex-libris directement lié à l'histoire de ce livre. Il s'agit de la signature de Pontus de Tyard, que l'on lit très bien sur la page de titre.

Pontus de Tyard (1521-1605) était un prélat (un ecclésiastique) et un homme de lettres français (il fait partie des fondateurs du mouvement littéraire de la Pléiade) qui a vécu à la même époque que Nicolas Copernic.

L'exemplaire que conserve la Médiathèque de Vienne provient de sa bibliothèque, qui se trouvait dans son château de Bissy (actuellement Bissy-sur-Fley, en Saône-et-Loire).

Sur la page de titre du livre, outre son ex-libris, on remarque une mention manuscrite qui est peut être un numéro de registre ou de classement, et qui pourrait être en lien avec la collection de Pontus de Tyard.

De plus, des notes marginales manuscrites se trouvent dans plusieurs pages du livre. Il s'agit de corrections et de remarques : le possesseur du livre l'a étudié avec intérêt. Une expertise récente indique qu'elles sont probablement de la main de Pontus de Tyard.

Pourquoi l'ex-libris de Pontus de Tyard et ses notes sont-ils si importants par rapport à l'oeuvre de Copernic ?

Replaçons la parution du « De Revolutionibus » dans son contexte : l'oeuvre a fait scandale, surtout au sein de l'Eglise, à cause des controverses qu'elle a soulevées. Le fait qu'un prélat comme Pontus de Tyard (il était évêque de Chalon) possède ce traité jugé « dangereux » par l'Eglise, même si du vivant de Pontus il n'était pas encore mis à l'index (il le sera en 1618), est tout un symbole.

Pontus de Tyard était avant tout un humaniste, passionné de sciences et de littérature. Dans un ouvrage intitulé « Discours philosophiques » qu'il avait publié en 1557, Pontus de Tyard évoque les travaux de Copernic en utilisant des propos bienveillants : il indique que sa théorie mérite d'être considérée, permettant ainsi la diffusion des travaux de l'astronome polonais.

Pontus de Tyard, en tant que vulgarisateur, a été un acteur important dans la diffusion de la théorie copernicienne, et c'est son exemplaire du « De Revolutionibus » qui se trouve dans la collection patrimoniale de la Médiathèque, faisant du livre un objet incomparable et unique au monde.